「自然(地球)」との共生主な取組み

電気自動車の最適活用によるカーボンニュートラル社会実現への貢献

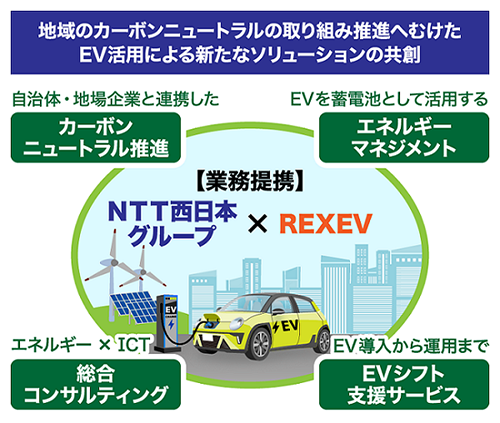

カーボンニュートラルの実現に向けて「2035年までに乗用車の新車販売で電動車100%を実現する」という経済産業省の方針を受け、自動車の電動化への動きが加速しています。NTT西日本は2022年7月、グループ会社のNTTビジネスソリューションズとともに、eモビリティの分野で実績のある株式会社REXEVと業務提携を結び、電気自動車(EV)導入時の諸課題を総合的に解決することでEVシフトを促進し、温室効果ガス削減に貢献するソリューションの共創に着手しました。

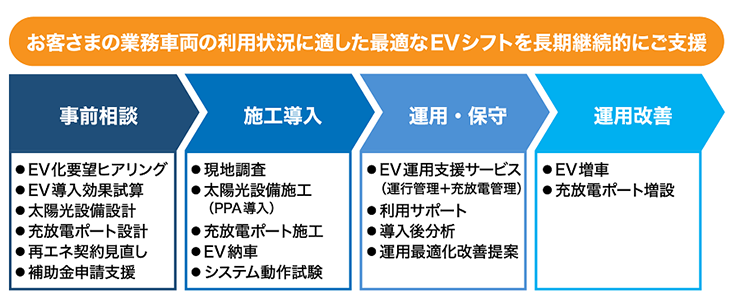

EV等のeモビリティは、ガソリン車からのシフトにより大幅にCO2排出量を削減できるうえ、大容量の蓄電池を備えるため、発電量が天候等に左右されやすい再生可能エネルギーの電力需給調整力としての活用も期待されています。一方で、車両自体の導入コストや走行距離等の課題もあり、普及はいまなお限定的です。そうした実情を踏まえ、NTT西日本は、REXEVのEV車両利用管理プラットフォーム、EVを蓄電池としても活用するエネルギーマネジメントシステムに着目しました。同社の技術力に、ICTを用いて再生可能エネルギー利用の最適化を促す当社グループの総合コンサルティングを組み合わせたソリューションとして、2022年10月より、EVの導入から運用、エネルギーマネジメントまでをトータルで支援するワンストップソリューション「N.mobi」の提供を開始しました。再生可能エネルギーの利活用を組み込んだより利便性が高く導入メリットも多い利用環境を提案することで、EVの普及を推進していきます。

「N.mobi」提供の流れ

電力使用量削減サービスをとおして脱炭素社会実現に寄与

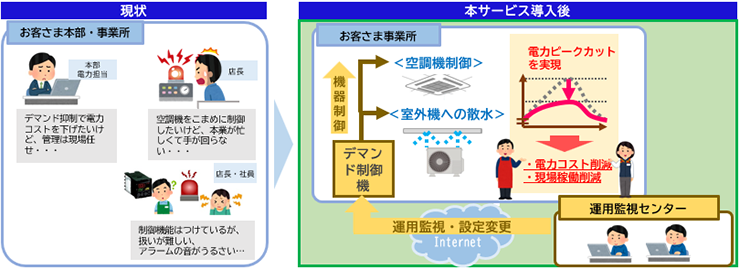

脱炭素社会の実現に向けての動きが世界的に加速する中、NTT西日本グループはかねてからICTを活用した省エネルギー化のサービス開発に注力してきました。その一環としてグループ会社のテルウェル西日本が2021年8月より提供を開始したのが、店舗や工場、倉庫等の最大デマンド値※の抑制を制御する「電力ピーク制御サービス」です。

本サービスは、お客さま事業所にデマンド制御機を設置して自動で空調機の制御、空調や冷凍・冷蔵庫の室外機への散水を実施し、最大デマンド値の抑制につなげます。これにより、毎月の電力使用量と電力コストの削減を図ります。日々の運用状況の把握や異常検知時の対応支援については、テルウェル西日本が運用監視センターにて制御実績データを基に行い、年間を通じて電力使用のコントロールをサポートします。

電力使用量の削減は、発電時のCO2排出量抑制に寄与します。脱炭素社会の実現へ、省エネルギー化の取組みを引き続き推進していきます。

- ※ デマンドとは、電力会社との契約における一定時間内の平均需要電力。日々電力を使用する中で、30分間の平均使用電力が最も高かった際の値を「最大デマンド値」と呼び、その値を基準に電力の基本使用料が増減される

サービスの概要

サービスの概要

請求書の電子化による環境負荷低減への貢献_NTTスマートコネクト

NTTスマートコネクトは、年間、約3万通以上の紙の請求書を発行・郵送しており、限りある紙資源の使用および配送に伴うCO2排出を課題としていました。これを受け、2021年10月よりクラウド上で請求書を確認できる請求書の電子化サービスを導入し、2022年10月時点でこれまでの通数の約80%にあたる約2.5万通の紙の請求書を廃止しました。請求書の電子化は、環境面のみならず、コロナ禍における業務のニューノーマル化の促進にも寄与しています。

今後、可能な限り紙の請求書を廃止し、さらなる環境負荷低減に貢献していく予定です。

阿蘇水掛の棚田稲作ボランティア

NTT西日本 熊本支店は、「みどりいっぱいプロジェクト」の一環として、2022年5月に公益財団法人肥後の水とみどりの愛護基金が主催する「阿蘇水掛の棚田」の稲作ボランティア に参加しました。

熊本の地下水は生活用水として使用される貴重な水源である一方、近年の水田減少や市街地の拡大等の環境変化により、その量は減少しつつあります。この活動は地下水を守り育む地下水かん養を目的としており、賛同した他企業も多く参加しています。当日は総勢60名の社員とその家族が早朝に集まり、2時間程度の田植えを行いました。参加を通じて、水の大切さや自然環境を守っていくことの重要性等を認識することができ、今後も継続的に取り組んでいく予定です。

稲作ボランティアの様子

稲作ボランティアの様子

地球環境にやさしい魅力ある神戸旧居留地の都市景観づくり_Sustainability BE KOBE

神戸中央ビルが位置する神戸旧居留地の歴史は古く、1868年の神戸港の開港にあわせ、外国人が居住する場所として建設されました。その様子は当時の英字新聞で「東洋における居留地として最も良く設計された魅力ある街である」と称賛されました。神戸旧居留地は震災からの復興に際し、歴史ある近代洋風建築の良さを継承した、風格ある街づくりが求められていました。NTT西日本 兵庫グループは、神戸旧居留地の企業市民であることから、ゴーヤのグリーンカーテンによる清々しい景観づくりや美観を維持するための清掃活動を行ってきました。グリーンカーテンにはCO2を吸収する効果もあります。また、育てたゴーヤは社員食堂へ提供し、その仕入れ相当額を「緑の募金」へ寄付しています。NTT西日本 兵庫グループはこれからも、地球環境にやさしい魅力ある神戸旧居留地の都市景観づくりに取り組んでいきます。

「とっとり共生の森」保全活動を実施

NTT西日本 鳥取支店は2022年6月、「みどりいっぱいプロジェクト」の一環としてかねてから推進する「とっとり共生の森」活動を実施しました。「とっとり共生の森」は、2006年に発足した企業による森林保全活動を鳥取県と市町村が支援する制度で、NTT西日本 鳥取支店は、八頭町での5年間の活動を経て、県・鳥取市と協定を結んだ2018年より鳥取市での森林保全に取り組んでいます。

4年目を迎えた鳥取市での活動では、鳥取砂丘の飛砂から県特産品のラッキョウの畑を保護すべく、砂丘の広場入り口付近の約1.06haを借りて、白砂青松の海岸松林の再生に努めています。当日は、NTT西日本 鳥取グループの社員とその家族をはじめとした総勢80名が参加し、2018年11月の活動時に植栽した抵抗性マツ200本の周辺の下草刈りを行いました。梅雨の合間の暑い日でしたが、参加者は熱中症、新型コロナウイルス感染症への十分な対策を講じ、森林組合の方々の指導の下で安全に配慮しながら心地よい汗を流しました。

4年前に植栽したマツはすでに人の背丈ほどの高さに成長し、参加者が活動に手応えを感じられるまでになっています。引き続き地域と連携しながら県下の環境保全に貢献していきます。

下草刈り作業の様子

下草刈り作業の様子

参加者全員の集合写真

参加者全員の集合写真

清掃活動を通じた生物多様性・自然環境の保全

NTT西日本は、2022年も例年同様に各地の清掃活動に主管支店が参加し、地域の生物多様性と自然環境の保全に努めました。静岡支店の「浜名湖クリーン作戦」「富士山清掃活動」、徳島支店の「アドプト・プログラム吉野川」への参加は、その一例です。

静岡県西部の浜名湖湖岸で6月に開催された「浜名湖クリーン作戦」には、静岡グループの社員とその家族、退職者ら約80名 が参加し、近隣住民と一緒になって風光明媚な湖北東部の舘山寺周辺エリアの清掃にあたりました。その約3カ月後の富士山閉山日(9月10日)に開催された「富士山清掃活動」では、同様に約110名が集まり、御殿場口登山道新五合目の駐車場から大石茶屋周辺に至るエリアのごみを拾いました。傾斜地を登りながらの作業となりましたが、参加者は2022年のごみを翌年に持ち越さないよう作業に没頭し、富士山の美化に貢献しています。

徳島県で7月と10月に開催された「アドプト・プログラム吉野川」は、吉野川の土手や河川敷を子どもに見立てて、地元企業や住民が一定区間を預かり受け(アドプト=養子縁組)、皆で吉野川を自分の子どものようにかわいがろうという理念の下、1999年に始まったボランティア活動です。徳島支店は2000年から参加し、今回は社員とその家族、退職者ら延べ120名が河口付近の土手に集い、約600m区間の清掃を行いました。

地域に根ざした企業として、NTT西日本は今後も地域の皆さまと一体となって積極的に清掃活動に参加し、地域の自然と住民の生活を守っていきます。

浜名湖クリーン作戦

浜名湖クリーン作戦

富士山清掃活動

富士山清掃活動

アドプト・プログラム吉野川

アドプト・プログラム吉野川

湿地復元作業による生物多様性・自然環境の保全

NTT西日本グループは、2022年度も「みどりいっぱいプロジェクト」の一環として、地域ボランティアと共同で地域の生物多様性と自然環境の保全に努めました。関西支店では2019年11月から、大阪市の“鶴見緑地公園「自然体験公園にビオトープを造ろう」湿地化プロジェクト”に参加。途中、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、池の形に掘ったままの状態で約2年間中断していましたが、2022年5月から作業を再開、大阪市ECOボランティアとともに湿地復元作業を行いました。

5月には関西支店の社員とECOボランティア約30名による底面部の除草作業からはじまり、同日に粗朶(そだ)※づくりと根固めを行いました。6月は同様に約20名が参加し、湿地周辺に縁石を設置・固定し湿地との境界を作成、通路確保を行い、7月と8月にはそれぞれ約10名が参加し、再度除草を行い、埋土種子入りの覆土から給水管及び排水管を設置、注水テストを実施。9月にはECOボランティアが給水管を石で固定し湿地が完成し、11月23日にこれまで参加してくれた関西支店・大阪市環境局・大阪市ECOボランティアの皆さまでビオトープ完成式典を行いました。

自然体験観察園は鶴見緑地の中でも、豊かな自然と多様な生物の関わり合いを学べる場所として広く親しまれており、この湿地が復元されたことにより、今後、生き物のモニタリング調査に活用され、観察園としての機能向上にもつながります。

今後も地域の皆さまと一体となって、積極的に地域の環境保護に貢献していきます。

- ※ 細い木の枝を集め、束ねた資材

湿地内の水抜き・除草作業

湿地内の水抜き・除草作業

縁石配置の様子

縁石配置の様子

完成した湿地見学

完成した湿地見学

これまで活動に参加してくれた方々と記念撮影(完成式典にて)

これまで活動に参加してくれた方々と記念撮影(完成式典にて)